大人の食物アレルギーは増加傾向にある疾患です(消費者庁令和3年度報告書、2017→2020で25%増加)。原因と結果がズレているので、問診を丁寧にしないと診断が困難なこともあります。例えば、花粉症が原因で果物アレルギー、ネコのせいで豚肉アレルギー、クラゲに刺されて納豆アレルギーといった具合で、関連性が想像困難だと思います。乳幼児の食物アレルギーの原因が鶏卵(61.2%)・牛乳(20.9%)が多い(消費者庁令和6年度報告書)の対して、成人では鶏卵・牛乳はまれであり、小麦・甲殻類・果実などと原因が多彩です。

<口腔アレルギー症候群>

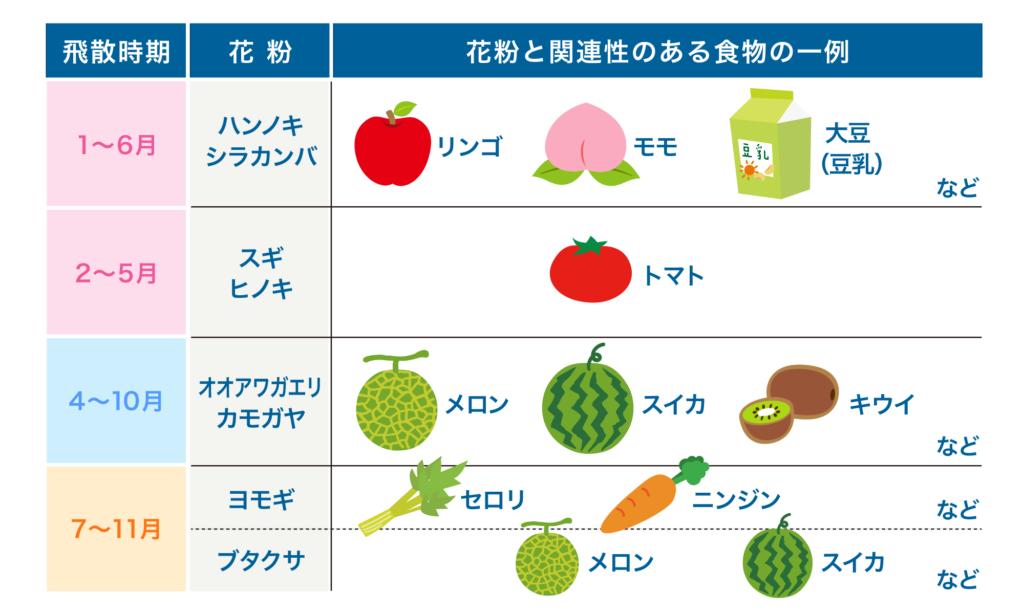

口腔アレルギー症候群(OAS: Oral Allergy Syndrome)は、花粉症の方が果物や野菜を摂取してすぐに、口唇や舌、ノドに、腫れ、ヒリヒリ、痒みといったアレルギーが出現する病気です。原因として、花粉と似た構造の物質が果物や野菜に存在するので「交差反応性」が起こってしまうことがあり、花粉-食物アレルギー症候群(pollen-food allergy syndrome, PFAS)と呼びます。PFASの原因食物は消化過程で抗原性を失うため症状が口腔だけ(全身の蕁麻疹にまでいかない)のことが多く、その場合加熱した果物であれば摂取可能と考えられます。

検査としては、原因と疑われる生の果物や野菜の血液検査(特異的IgE抗体)は実は陽性率が低いので、花粉の検査を行います。

- カバノキ科(ハンノキ、シラカバ)が原因:バラ科果物(リンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、ビワ、など)、ヘーゼルナッツ、マメ科(大豆(もやし・豆乳)、ピーナッツ)、セリ科(ニンジン、セロリ)

- ヒノキ科(スギ)が原因:バラ科果物、柑橘系果物、ザクロ、イチジク、ナス科(トマト)

- イネ科(オオアワガエリ、カモガヤ)・キク科(ヨモギ、ブタクサ)が原因:ウリ科(メロン、スイカ、キュウリ)、トマト、オレンジ、バナナ、アボカドなど幅広い果物・野菜

ハンノキ・シラカンバ花粉症の患者の20〜40%で食物アレルギー症状が生じます(食物アレルギー診療ガイドライン2021)。治療として、原因回避と、症状が出た場合には抗アレルギー薬が有用です。

花粉症がある方が、果物などの食物摂取後に違和感を感じたら、早めに専門医に相談されるとよいと思います。そのほか、下記のような特殊な病型が多く多岐にわたるのが大人の食物アレルギーの特徴になります。

<食物依存性運動誘発アナフィラキシー>

食物摂取後に運動(解熱鎮痛薬の使用、アルコール、睡眠不足、疲労)を行うと症状が出るタイプのアレルギーです。原因食物の摂取後2〜4時間は運動を避けることで回避できます。原因としては小麦が最多で、甲殻類(カニ、エビ)や、まれに果物・野菜(リンゴ、モモ、キウイ、トマト、セロリ)でも生じることがあります。

<その他、交差反応によるもの>

■ Bird-egg症候群:鳥(インコなど)の飼育で鶏卵アレルギーが発症する。

■ Pork-cat 症候群:猫の飼育で、豚肉アレルギーが発症する。

■ ラテックスフルーツ症候群:ラテックスアレルギーがあると、果物や野菜(アボカド、キウイフルーツ、バナナ、クリ)を摂取した際にアレルギーが発症する。

■ α-gal症候群:マダニに刺されることでα-gal(アルファ・ギャル)に感作され、牛肉、豚肉、カレイ魚卵、セツキシマブ(抗がん剤)などのα-galを含む物質で(食後すぐではなく6時間程度で)アレルギー症状が発症する。

■ PGA症候群:クラゲに刺されることで感作され、納⾖摂取後半日程度で全身蕁麻疹などのアレルギー症状。ネバネバ物質であるポリガンマグルタミン酸 (PGA)に対するアレルギーなので、大豆が原因ではない。

このように、構造の類似による交差反応では、上記のように原因と結果が一致しないことがあります。原因回避によって症状が改善することがあるため、原因究明が大切です。例えば、マダニに刺されなければ牛肉特異的IgEは年単位で消失し、食べることができるようになります。インコ飼育の中止によって卵のIgEが減少し、摂取可能になります。

<思ってもみない原因のことも>

■ アニサキス:魚のアレルギーかと思いきや、魚に寄生するアニサキスが原因。

■ 経口ダニ アナフィラキシー:お好み焼き粉・パンケーキによるので、小麦アレルギーかと思いきや、実は小麦粉にダニが繁殖していたのが原因。

<成人の食物負荷試験について>

食物アレルギーは成人が5.3%(消費者庁令和6年度報告書)で、小児のほうが多い疾患です。そのためか、食物負荷試験については大人の食物アレルギーに対しては保険適用がなく、臨床研究の扱いとなるため、大学病院などの基幹病院で「研究」として実施することになるため、当院では実施しておりません。一方で、小児の食物アレルギーについては保険適用範囲が広く、場合により基幹病院で入院等で食物負荷試験で摂取量を決定することがありますが、16歳になる前に検査をしないと保険適用でなくなる点に注意が必要です。

文責:2025/3/23 今井康友(皮膚科専門医、日本アレルギー学会 アレルギー専門医)